基于服务设计的智慧社区共享通勤设施研究

智慧社区是一种可持续的发展模式,是在智慧化集成技术发展背景下的产物应用。“智慧社区”的概念自2012年提出,在当前时代信息量逐步提升的现代都市,智慧社区主要借助应用大数据技术,整合和分析数据,提高社区的服务水平。

一、基于KANO模型实施用户调研

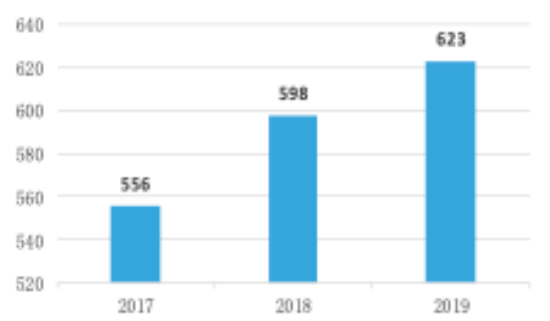

为了得到更加客观准确的用户需求重要度,通过KANO问卷调查结果分析表将不同的用户需求进行分类后,将用户需求类别分为5类,如表1。

表1 用户需求类型与用户满意度关系

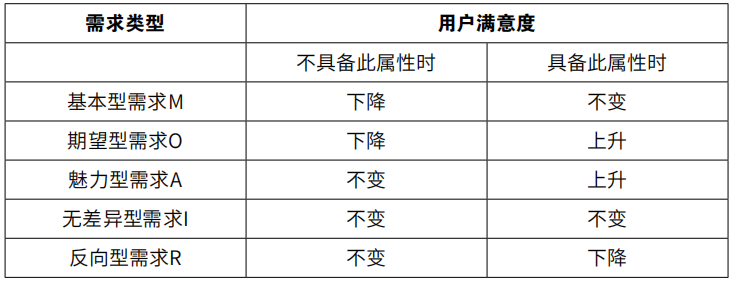

根据问卷结果建立Kano模型,可以有效反映用户的需求类型以及需求排序。针对共享通勤设施的特点,分别设置正向与反向问题,形成问卷,以此作为智慧社区通勤设施共享服务系统的参照,如表2所示。

表2 基于kano模型的共享通勤设计调查问卷(部分)

表2 基于kano模型的共享通勤设计调查问卷(部分)

智慧社区是在物理环境层面相对封闭的系统,为这种特定环境提供的设计服务通过明确开发服务领域中涉及的各种有形或无形因素,以创造服务价值,提高用户体验。尤其当处在社区这一特定环境当中,通勤设施共享服务系统如果只是定位成交通工具这一层面,只是表层问题,应综合考虑不同问题、不同因素之间的关联,实现融合用户、设备、环境等综合因素的社区内通勤系统。

二、通勤设施服务共享的用户需求提取

用户需求是从用户角度出发,使产品或服务满足用户的预期目标或心理需求,服务设计以用户需求为导向,从用户的视角出发,发现问题,并针对需求提出全方位、系统性的解决方案。在大数据互联网时代,社区服务也应与时代相符,利用新型技术构建智慧社区,而服务设计的核心思想正是以用户为设计导向,因此用户、产品、系统三者之间的交互体验也应当是共享通勤产品服务系统设计规划中极为重要的环节。

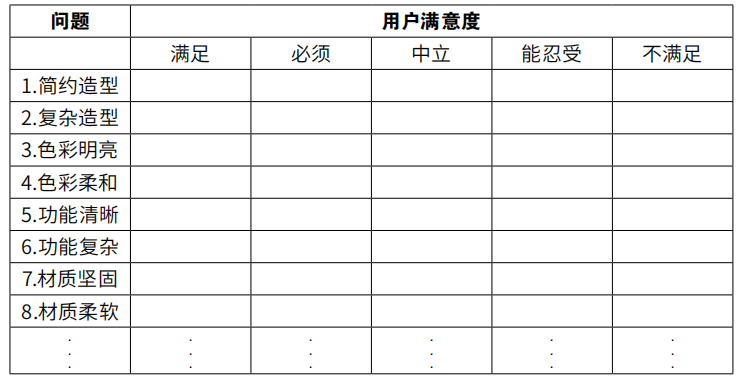

(一)通勤设施服务共享系统的信息架构

通勤设施服务共享系统设计需要充分融合有形的产品与无形的服务,服务共享系统的运转始终以服务用户为核心,因此分析用户是本研究的首要任务。智慧社区通勤设施的产品服务系统构成要素之间发生相互关联,如图2所示。

图2 共享通勤设施服务系统构成要素关系图

服务系统为居民提供通勤车辆使用、线路规划引导、物品存储等服务,并且支持相关管理部门的运营、维护等日常管理工作;同时,共享通勤服务设施也配备有定位系统,并且自带摄像头与传感模块,这些模块对社区内道路信息进行实时采集,通过有线和无线网络把采集到的信息进行交互传输,上传至信息平台;最后,在平台中通过利用GPU的并行运算,对采集数据进行深度学习,为共享通勤设施的移动交互、信息管理、车辆运行等提供后台支持。

(二)智慧社区通勤设施使用场景

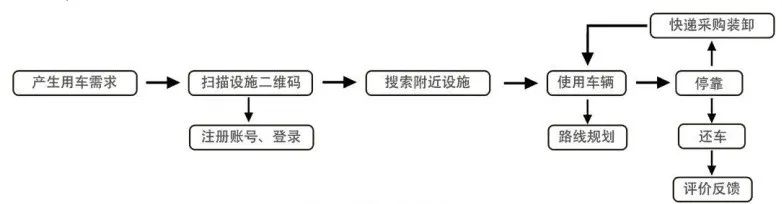

该设施系统在使用时,首先用户产生用车需求,通过移动端扫描设施二维码,注册账号进行登录,初次使用需要导入获取社区地图信息,从而搜索附近可用设施点,继而规划车辆的行驶路线。利用网络平台信息上传功能,建立用户常用路线轨迹数据库,不仅是用户的路线轨迹,用户的使用习惯、使用偏好、常用地点等,也会记录在用户数据库当中,随着使用次数与用户数量的提升,平台能够采集学习的数据样本也会越来越多,数据模型也会更加精确,后台根据实时路况监控,合理规划车辆运行路线,规避突发状况,提高用户出行效率,如图3。

图3 用户行为场景流程图

除此之外,车辆运行过程当中,运营人员也可以在后台管理页面查看车辆的行程轨迹,以便于随时掌握车辆状况;当现场开关锁出现故障时,用户通过移动端进行问题反馈,运营人员远程控制车辆进行开关加以应对;通过车辆的运行状态开关显示,有效掌握社区内车辆的行驶、停驻、电量等持续状态,以应对不同情况下可能发生的如车辆未停入指定停靠点、运行中电池电量不足等突发问题;在使用结束后,用户可以利用移动端对运行过程、使用体验、问题处理效率等方面进行评价反馈,获得的评价数据可以作为产品服务优化的有力参考。

(三)共享通勤设施用户需求提取与分析

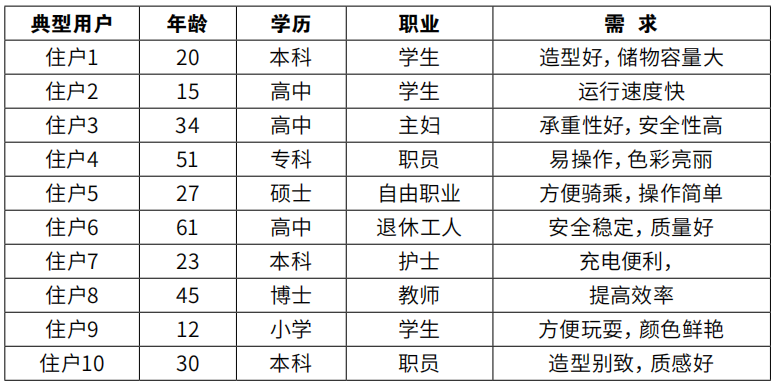

调研选取陕西省西安市一个中等规模社区,社区总计有高层住宅30栋,常住人口约3700人。社区住户内按不同年龄、不同职业而选取调研对象,用以获取社区用户对共享通勤设施系统功能的用户需求。根据KANO模型制作调查问卷,调查总计发放500份问卷,回收问卷492份,其中包含390份有效问卷,有效率共计78%,因此,问卷的调查结果对顾客需求的基本特征可以做到正确反映。

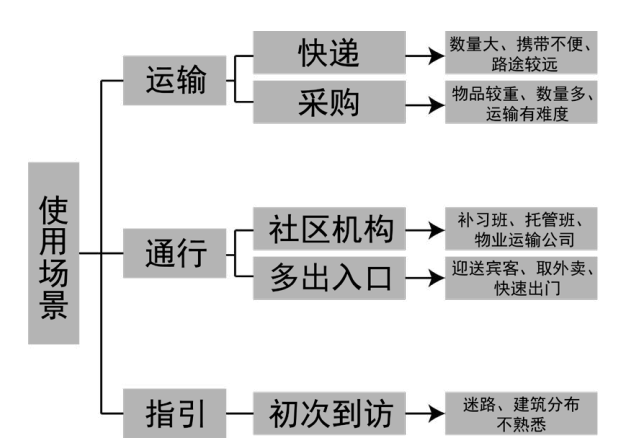

通过对问卷结果中用户反馈的信息整理统计,将排名前40位的需求代表词汇整理后,得到40个感性词汇,依据感性词汇将智慧社区内共享通勤设施的用户需求根据使用场景分为三大类,如图4所示。

图4 用户使用场景分类

为了实现对共享通勤设施用户复杂情感需求的降维处理,通过遗传算法寻找最优解。对感性需求间的关系进行分析后,基于设计结构矩阵模型,对其聚类计算。这三类使用场景,在MATLAB中执行选择、交叉和变异算子,对各个聚类模块的需求运用主成分分析法进行分析,抽取感性词汇进行排序,从而找到贡献度最大的词汇。得到排序前十位的用户需求整理如表3所示。

表3 社区居民社区共享服务系统需求访谈数据汇总

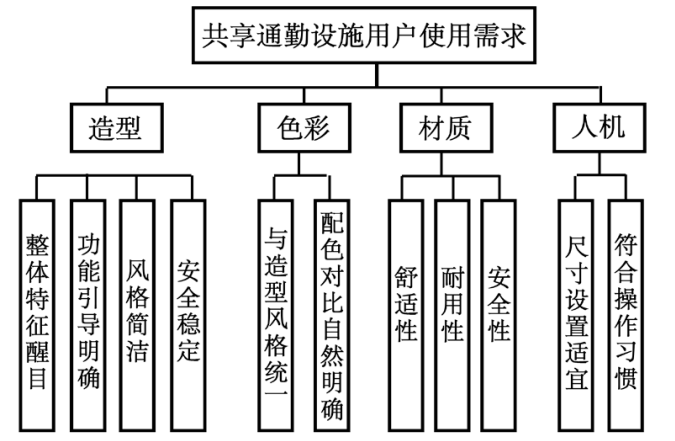

由表3中数据分析可得,青少年人群对于社区共享通勤设施的接受度较高,更希望在社区环境中享受智慧高效的通勤方式,中老年人则对安全性和易用性尚存较大顾虑。对排序前十位的用户需求进行类别分析,得出用户对共享通勤设施实体的需求分属于造型、色彩、材质质感和人机尺度四个类别,提取细分后的需求如图5所示。

图5 共享通勤设施用户使用需求体系分析

三、共享服务系统原型设计实例

近年来,共享出行方式发展迅速,利用手机应用程序扫码解锁,使用方式灵活,具有明显的优势与独特性,已经成为了人们日常出行的重要方式。共享出行工具的种类到已从曾经单一的共享单车发展到数种不同方式,共享电动自行车、共享电动汽车越来越多地出现在城市街道上,更具特色的还有美国硅谷兴起的共享滑板等,截至2021年1月份,中国各类电动汽车保有量已超过500万辆,其中的共享电动汽车占比超过10%。然而,社区内部的共享设施运行环境与城市街道环境区别较大,共享设施的行驶速度、行驶路线和停放区域都受到多方限制,因此不适宜选择现有的城市共享交通工具形式。结合社区路况和住宅环境的特点。

经过论证分析,电动平衡车体量较小,可供单人使用,行驶机动灵活,与社区道路特点适配性良好,具有一定的代表性。因此本研究选择以轻量代步工具共享电动平衡车为实施案例,验证社区共享通勤设施方案。依据造型、色彩、材质质感和人机尺度四个类别的用户需求,设计出四个独立的共享电动平衡车及其附属充电桩造型方案,如图6所示。

图6 待评价方案

图7 最佳方案展示图(平衡车、充电桩)

参考资料:《基于服务设计的智慧社区共享通勤设施研究》

西安理工大学艺术与设计学院